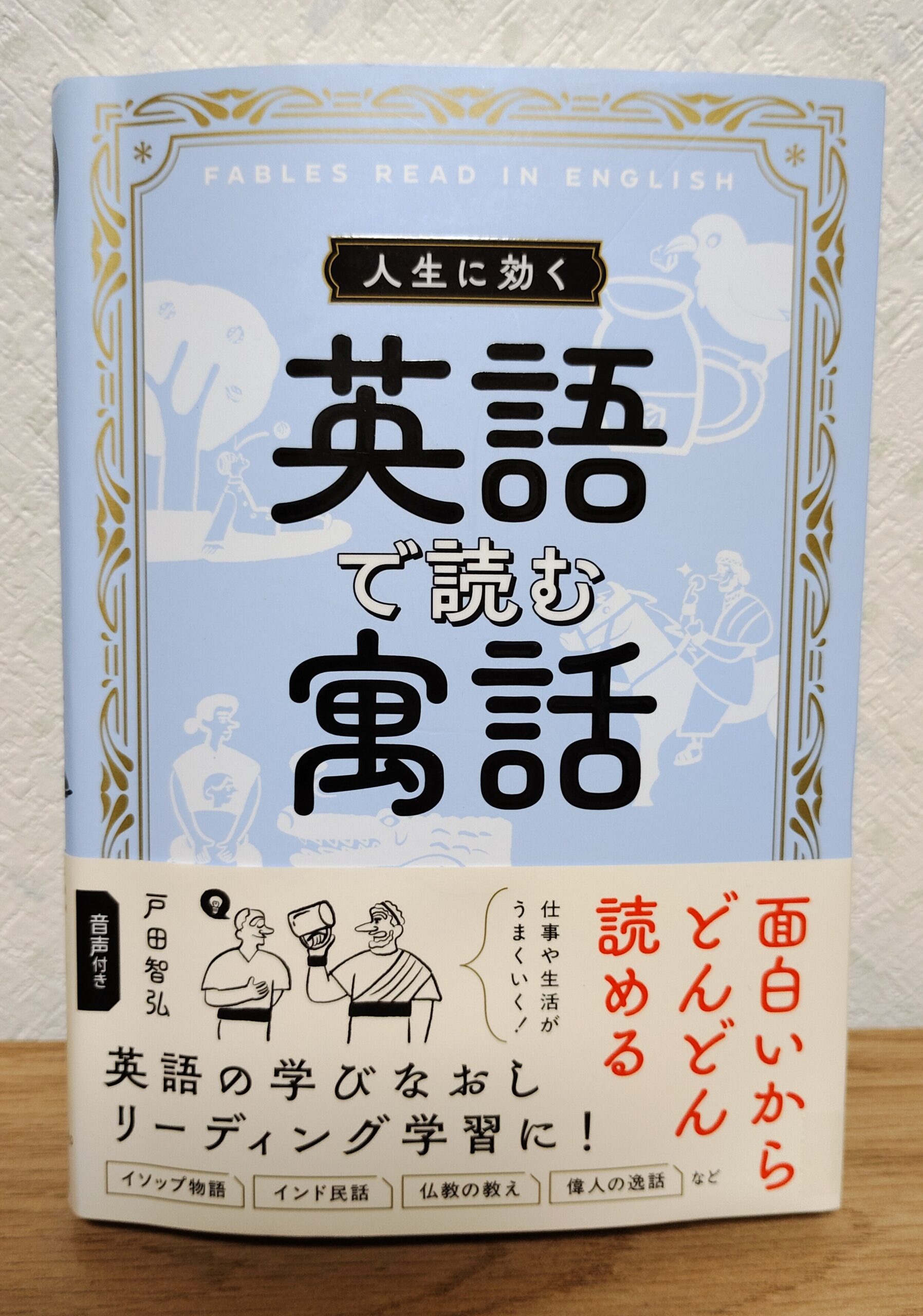

この記事は、英文で書かれた「世界の寓話」を通じて英語の学び直しだけでなく、人生の本質に触れる深い教訓を得られる一冊を紹介しています。おすすめの寓話についても書いていますのでどうぞ最後まで読んでいってくださいね!

✅ はじめに

「英語を学び直す」

だけでなく、

「人生の教訓も得られる」

としたら、すごくないですか?!

英語の勉強をしていたら人生が少しずつよくなっていた。

それを叶えるのが本書です。

そもそも「なんで寓話なの?」ということですが、本書ではその理由を4つ挙げています。

1.楽しむ─「面白いので誰でも読める」「面白いから、何度も読める」がある

2.達成感─寓話は基本的にシンプルで短く、読み切ったという達成感を得やすい

3.量─短くて様々な英文を多読することでリーディング能力が高まりやすい

4.コツ─「よくあるオチ」の話が多いので話の流れが予測しやすくて英文でも読みやすい

読んでみると「確かにそうだな!」と納得できました。

英文の難易度が★(やさしい)~★★★(難しい)で表されているので、まずは読みやすいものを選び、徐々に難しい話にチャレンジしていくとよいでしょう。

✅ 目次を読んで思ったこと

本書の主な目次は次の通りです。

はじめに

PART1 人間関係

PART2 心のもちよう

PART3 もののとらえ方

PART4 仕事

PART5 人生

PART6 知恵

PART7 幸福

寓話の英文としての難易度とワード数が書かれていて、気になるテーマの中でもどの寓話から読んでみるとよいのかが一目でわかるところが親切です。

英文の効率的学習の意味でも参考になります。

✅ 本書の概要(どんな内容?)

- テーマ:世界の寓話を読んで英語(特にリーディング)を学び直す

- 対象読者:英語を勉強したいけど参考書をいきなり読むのはツラいという人

- 書き方:ページの上約7割が英文、残りが和訳という対訳形式。寓話の最後にはその寓話の教訓が日本文1ページでまとめられている。

✅ 印象に残ったポイント3選

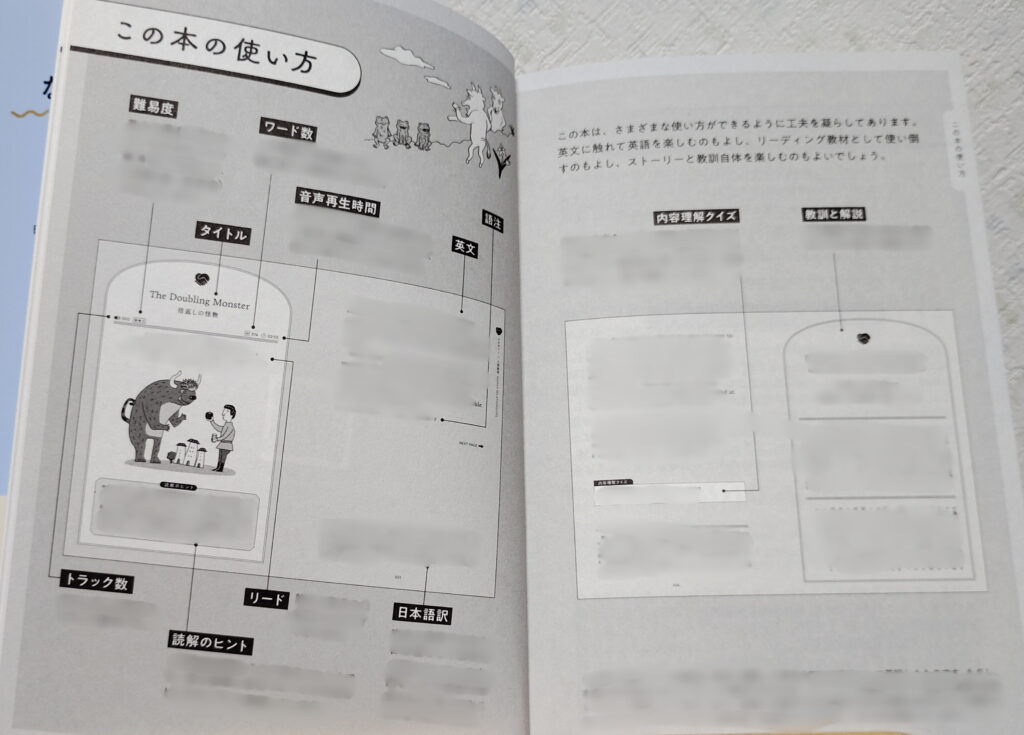

1. 使い方ガイドが親切

教材として使い倒すもよし、物語と得られる教訓自体を楽しむもよし

英文・和訳に加えて、英文の音声ダウンロードもできるのでリスニングの練習も可能。

英文の後にある”内容理解クイズ”を解くことで英文の理解を深めることができます。

そんな様々な機能を見開き1ページで案内してくれる「この本の使い方」がとても見やすく、このページを読んでおくことで本書がより楽しく、実りある読書になります。

出典:戸田智弘「人生に効く 英語で読む寓話」(西東社、2025年)

2.この寓話がよかった

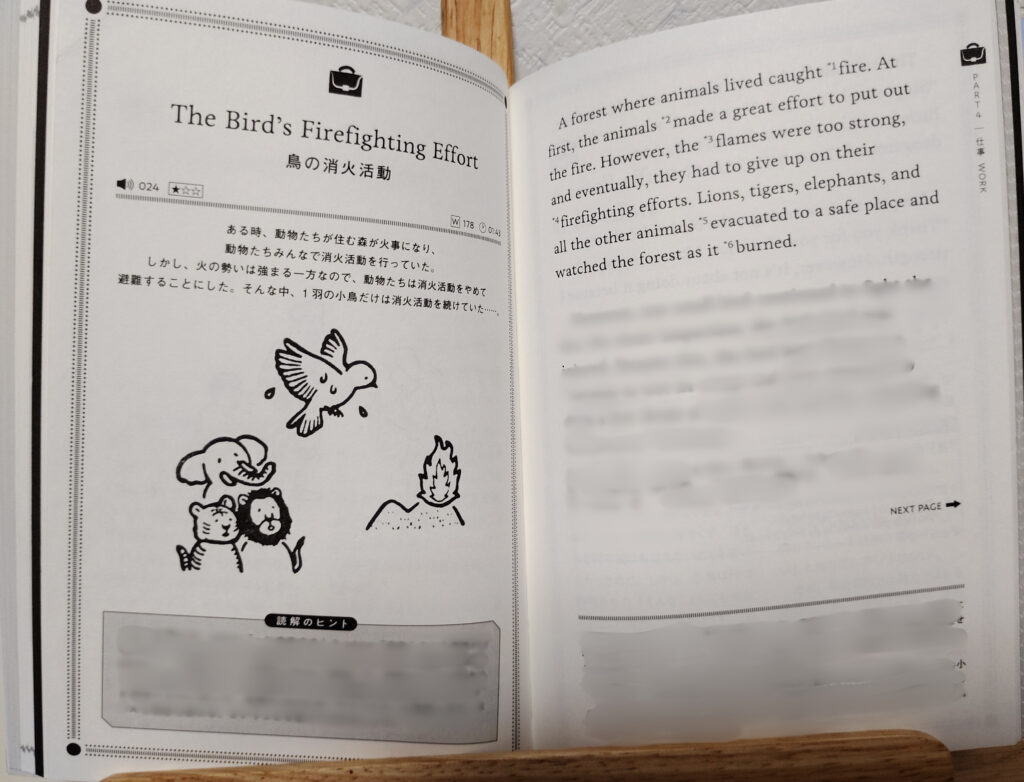

鳥の消火活動

難易度:★ ワード数:178

ある時、動物たちが住む森が火事になり、動物たちが必死に消火活動するものの、火の勢いはおさまらなかった。

動物たちがあきらめて避難するなか、1羽だけ消火活動を続ける小鳥がいた……というお話。

出典:戸田智弘「人生に効く 英語で読む寓話」(西東社、2025年)

英文がやさしめで内容も分かりやすいので学び直しに選ぶ文章としておすすめです。

教訓は「微力は無力ではない。」

周りはどうあれ自分は自分のできることをする。何もしなければ状況は良くなりません。

あなた自身ができることがもしわずかだとしても、その姿をみて他の何人もが協力してくれるかもしれませんね。

やる前から諦めることはないのです。

3. 読後は人生を考えされられる

短い寓話で得た教訓から今後の人生が変わる

寓話は文章が短く、内容も難しくありませんでしたが、得られる教訓はとても考えさせられるものが多かったです。

またその教訓から説得力を感じたのも、物語を通じて得たからこそだと感じました。

今の悩みに合わせて本書の寓話を少し読んでみる。

読後の人生は少し変わっていくでしょう。

もちろん、英語力も。

✅ 今のあなたに、本書から伝えたいこと

英語を学び直す方法は教科書や参考書以外でも映画や歌など様々なものがあります。

寓話もその1つ。

英語はツラいものではなくて楽しく学べる言語であることを本書から再認識できます。

✅ 今日からできる小さな一歩

★AIが発達しても英語勉強はした方がいい

AIによる自動翻訳のレベルが高くなったとはいえ、人と人が話すことがなくなるわけではありません。

会話には互いの息遣いや醸し出す雰囲気があり、それを含めてコミュニケーション。英会話ももちろんです。

英語勉強と英語に楽しく触れることには意味があるし、少しでもわかると自信につながります。

英語力を付けつつ人生の学びも得られる一石二鳥な本書をぜひ手に取ってみて下さい。

なお、本書は僕が参加している書評チーム「ツナグ図書館」を通じて読ませていただきました。「ツナグ図書館」についてはこちらでご紹介していますのでどうぞ読んでみてください。

コメント