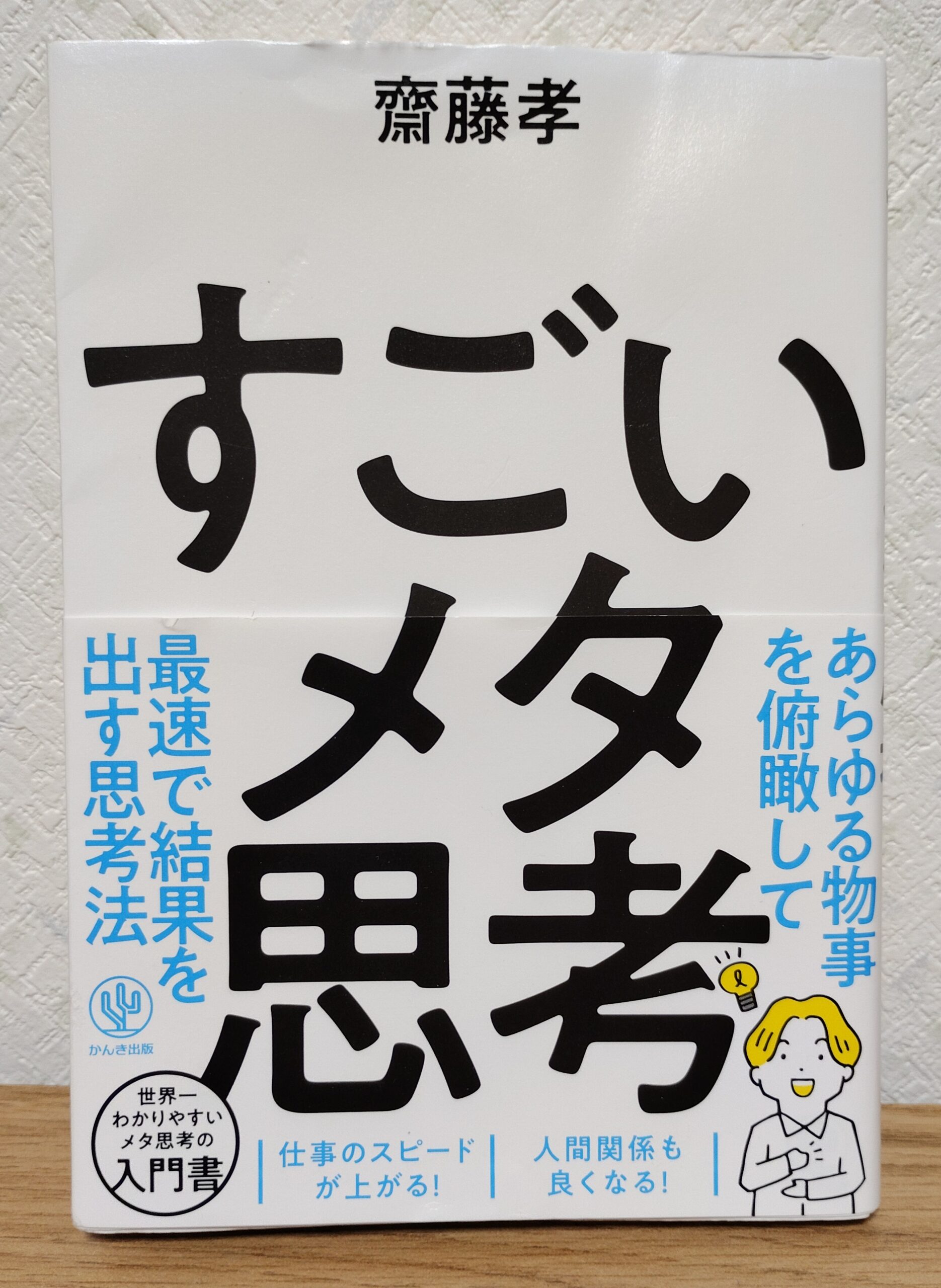

この記事は、物事を普段よりも一段上から広く眺めて自分の立ち位置を確認して行動する「メタ思考」が人生にどう役立つかと、その考え方を詳しく教えてくれる本を紹介しています。今日からできる小さな行動もご提案していますので、どうぞ最後まで読んでいってくださいね!

✅ はじめに

「上司に『もっとよく考えろ!』と言われる」

「仕事がいつもギリギリになって焦る」

「コミュニケーションが苦手……。」

そんなお悩みを抱えていませんか?

それをスッキリさせる考え方、それが「メタ思考」です。

メタ思考のポイントは

1.物事を俯瞰して状況を把握したうえで、自分はこうすると判断する

2.判断したことを行動に落としこむ

ということ。行動に落としこむまで含むのがミソですね。

メタ思考ができると

・考えが深くなる

・仕事の段取りが上手くなる

・人間関係がスムーズになる

などに加え、心に余裕を持てるようになります。

✅ 目次を読んで思ったこと

本書の目次は次の通りです。

はじめに

第1章 9割の人が間違えている「メタ思考」の本質

第2章 「本当のメタ思考」を身につける方法

第3章 メタ思考で仕事はこう変わる!

第4章 メタ思考で人間関係はこう変わる!

第5章 メタ思考でメンタルはこう変わる!

おわりに

メタ思考とはそもそも何かに始まり、その身につけ方、仕事・人間関係・メンタルへの良い影響がとてもわかりやすい構成になっています。

生きていく上での基本となる部分に効果を発揮するメタ思考。どんなものでどう活用できるのかすぐに読んでみたくなりました!

✅ 本書の概要(どんな内容?)

- テーマ:物事の全体を見てよりよい結果が出るように行動する「メタ思考」を身につけ日常に活かす

- 対象読者:仕事や人間関係が上手くいっていなくて悩んでいたり、毎日気疲れしてツラいというする人

- 書き方:メタ思考の解説1つを2〜4ページほどで解説。白地に薄い山吹色が目に優しくイラスト入りで読みやすい

✅ 印象に残ったポイント3選

1. メタ思考とは「主観と客観を行き来する思考法」

メタ志向をもっとも体現しているのが、将棋です。

将棋は最初の一手から33通りも指し方があり、「自分の手に対して相手がどう指してくるか、そしてさらにこちらはどう指すか」ということを繰り返していって、選択肢も数倍、数十倍と増えていく。

将棋盤の全体を眺めながらどうしていくか、これがまさにメタ思考。

そして勝負がついた後は「感想戦」といってお互いに場面場面で何を考えて指したのか、どの手が決定的だったのかなどを話し合います。

自分の立場だけでなく、相手の立場にも立つということを行ったり来たりする感想戦まで含めて、将棋がメタ思考の実例となるそうです。

2.メタ思考には「アウトプット」が欠かせない

メタ思考に天性の才能は不要です。

メタ思考は鍛えれば誰でも身につくそう。ただし、行動は必要です。

・人前に立って話をする

・自分の知識や経験をいろんな人に教えてみる

などで、相手の反応を見ながら何を話すか、どう話すかと頭をフル回転させる。

そして、結果を次に活かす。

毎日少しずつ試すことでメタ思考がどんどん磨かれていきます。

3. 「自分の好きなことについて考え続けよ!」

興味・関心抜きに、考える能力を取り出すのは不可能です

学生時代、面白くない授業に対して前向きに取り組み続けられましたか?

僕はそれができなくて「早く終わらないかなぁ~」とずっとツラい時間を過ごしていました。

これはズバリ、「楽しくない、ワクワクしない」から。

考え続けるという“頭の粘り”ができるかどうかは興味・関心のあるテーマだからこそだそう。

そして、好きなことを考えるとすんなり行動もできるので、無意識にメタ思考が働く。

自然と頭が働いてそれが続いていくのが「自分の好きなことについて考える」ことなんですね。

✅ 今のあなたに、本書から伝えたいこと

メタ思考は少し難しそうですが、本書を丁寧に読むとその本質がわかり、取り入れやすくなります。

第1・2章を読んでメタ思考の下地を作って、第3章以降は必要なところを読むというのがおすすめです。

✅ 今日からできる小さな一歩

★紙に書く

教わったことをメモしたり、頭の中のことを紙に書き出してみる。目に見える形にすることで判断や行動ができるようになります。

スマートフォンのメモ帳でも大丈夫なので「情報を文字にする」ことを少しずつ取り入れてみて下さい。頭が整理される感覚が掴めていくでしょう。

目の前のことでいっぱいいっぱいになったら一旦落ち着いて、その状況を文字にしてみるとよいですよ!

一度身につけば人生が大きく好転するメタ思考。本書を参考にぜひ取り入れてみて下さい。

なお、本書は僕が参加している書評チーム「ツナグ図書館」を通じて読ませていただきました。「ツナグ図書館」についてはこちらでご紹介していますのでどうぞ読んでみてください。

コメント